鞍上部腫瘍とは

鞍上部腫瘍とは

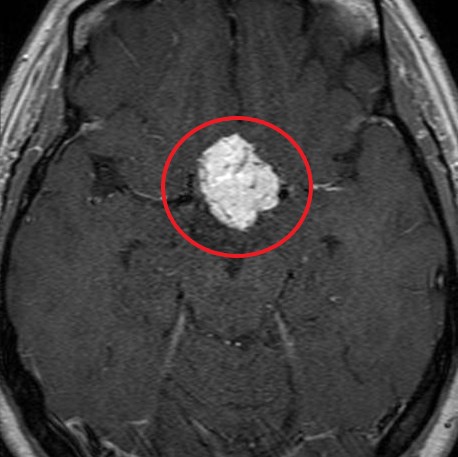

鞍上部腫瘍とは、トルコ鞍と呼ばれる両目の奥、正中部(真ん中)に存在する脳下垂体と呼ばれる小さな器官が入っている場所の上にできる腫瘍の総称です。一般的には良性腫瘍が多く、下垂体腫瘍が大きくなって鞍上部に顔を出すのが代表的ですが、他にも頭蓋咽頭腫や、髄膜腫、血管芽腫、胚細胞腫等も挙げられます。

脳下垂体は脳の中心に存在する視床下部と呼ばれる生命活動の中枢と下垂体柄とよばれる細い茎のようなものでぶら下がるように存在し、先に述べたトルコ鞍とよばれる骨のくぼみのなかに収まっており、人体に必要な様々なホルモンと呼ばれるタンパク質を分泌します。ですので、良性腫瘍であってもホルモンのバランスが障害され、発見されることがあります。また、下垂体の直上には両側の視神経が交差する視交叉が存在し、これを上方に圧迫することで視野狭窄(特に耳側の視野が損傷される)が生じて発見される場合もあり、そのまま放置すると失明のリスクもあるのです。

術前MRI画像

1.jpg)

術後MRI画像

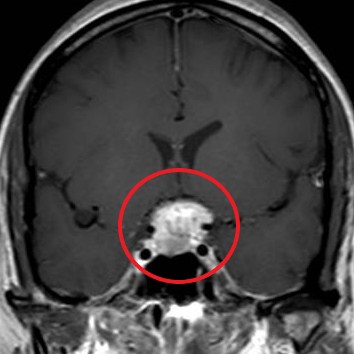

術前MRI画像

2.jpg)

術後MRI画像

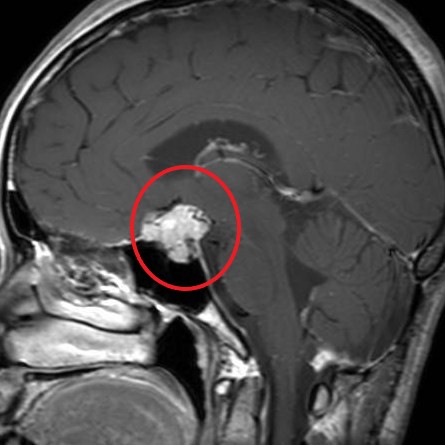

術前MRI画像

3.jpg)

術後MRI画像

治療方法

鞍上部腫瘍に対する治療は、その腫瘍の性質や大きさにもよりますが、ホルモン異常、視野狭窄等の症状を有する場合には手術による摘出術が必要となります。手術には現在内視鏡を用い、鼻の穴からアプローチする経鼻内視鏡下摘出術と開頭して行う摘出術があります。

実際の手術(開頭腫瘍摘出術)について

<具体的な方法>

- 全身麻酔下に皮膚を切開し、頭蓋骨を外します。

- 骨と脳の間には硬膜という硬い膜があるので、これを切開し脳と一部腫瘍を露出します。

- 腫瘍は硬膜から発生しているため、顕微鏡を用い腫瘍と硬膜の分断を図ります。

- 腫瘍の大きさにもよりますが、超音波吸引装置等を用い腫瘍の縮小化を図ります(内減圧)。

- 腫瘍に接している脳組織や神経、血管等を損傷しないよう、腫瘍と剥離します。

- 腫瘍の発生母地となっている硬膜と腫瘍を摘出します。

- 硬膜を縫合し、頭蓋骨をチタン製のプレートでネジ固定します。

- 骨膜、筋層ごとに閉じ、皮下にドレーンを留置し、皮膚を閉じて手術を終了します。

開頭による腫瘍摘出術の合併症について

②視神経損傷の危険性

鞍上部腫瘍では視神経と密に接していることが多く、視神経の損傷が常に危惧され、場合によっては失明に至るケースも存在します。

③脳梗塞の合併および手術に伴う脳損傷の危険性

手術中に脳を栄養する血管(動脈)や脳を還流している血管(静脈)を損傷し、脳梗塞を生じる危険性があります。また腫瘍を摘出する際に脳、神経あるいは血管を損傷し、新たな機能障害を生じる危険性もあります。

その他の治療法について

■ガンマナイフ(特殊な放射線治療装置)による治療

鞍上部腫瘍に対し放射線を集中的に浴びせその腫瘍細胞を破壊してしまうガンマナイフによる治療が始められ、現在では健康保険の適応も受けています。現在我々の施設ではガンマナイフによる治療は行っていませんが、ガンマナイフ治療が適切であると判断したり、特にガンマナイフを希望される患者さんにはガンマナイフ治療が可能な施設に紹介しています。

※ただしガンマナイフ治療には次の問題点があります。

鞍上部腫瘍に対するガンマナイフの治療効果については意見が分かれており、ガンマナイフが有効であるか不明です。

ガンマナイフは放射線治療です。従来の放射線治療法との違いはコンピューターで計算し腫瘍部分に高い放射線量が当たるように工夫されたところです。こうした放射線被曝の面より腫瘍の大きさが3cm以下でないとガンマナイフ治療の効果は低くなると言われています。また3cm以下であってもガンマナイフにより正常の脳に対してもある程度の放射線を受けることになります。特に腫瘍の近くではかなりの量の放射線被曝する場合もあると考えられます。放射線の影響はかなり長期間・数十年以上にわたり残り、放射線の副作用(脳の変性・機能障害)が出現、進行しうる可能性が最近指摘されています。とくに患者さんの年齢が若い場合、注意を要すると考えられます。

また、術前髄膜腫と考えられた症例であっても、手術の結果他の腫瘍であることがあります。従って腫瘍の場合摘出標本の病理学的検討が望ましいと考えられます。ガンマナイフ治療では腫瘍を摘出しないため腫瘍の病理学的検査が施行できず最終的な病理学的診断ができません。

腫瘍の再発の可能性について

腫瘍を肉眼的に全部摘出できたとしても、いままでの統計によれば10年間に約10~20%の確率で再発する可能性があるといわれています。やむを得ず腫瘍を残さなければならなかった場合では5年前後で約30~50%に再発があり得るといわれています。

悪性である可能性、他の腫瘍である可能性について

鞍上部腫瘍は一般に良性の腫瘍が多いのですが、その数%に悪性のものがあるといわれています。また最初は良性であっても後に悪性化する場合もあります。そのほか、手術前の検査の結果良性腫瘍であると考えられても実際に腫瘍を摘出して病理検査の結果他の種類の腫瘍である可能性もあります。これらについては手術後に摘出した腫瘍を病理検査して結果を後日お知らせします。